Новости

- г. Ханты-Мансийск

- г. Сургут

- г. Белоярский

- г. Когалым

- г. Лангепас

- г. Лянтор

- г. Мегион

- г. Нефтеюганск

- г. Нижневартовск

- г. Нягань

- г. Покачи

- г. Пыть-Ях

- г. Радужный

- г. Советский

- г. Урай

- г. Югорск

- Кондинский район

- Нижневартовский район

- Октябрьский район

- пгт. Березово

- с. Саранпауль

- с. Угут

- Берёзовский район

- с. Казым

- Сургутский район

- Ханты-Мансийский район

- МАУ «Краеведческий музей» г. Покачи

- Белоярский этнокультурный центр

- Берёзовский районный краеведческий музей

- Государственный художественный музей

- Историко-художественный музейный комплекс

- Краеведческий музей Муниципального автономного учреждения культуры "Многофункциональный культурный центр "Феникс"

- Лянторский хантыйский этнографический музей

- МАУ "Региональный историко-культурный и экологический центр"

- МАУ«Культура», Культурно-исторический центр, Музей истории города Урай

- Музей геологии, нефти и газа

- Музей истории и ремесел Советского района

- Музей истории и этнографии

- Музей Природы и Человека

- Музей Чёрного лиса

- Музейно-выставочный центр

- Музейно-выставочный центр г. Лангепас

- Музейно-культурный центр г. Нягань

- МУК "Районный краеведческий музей им. Н.С. Цехновой"

- Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУЗЕЙ-УСАДЬБА КУПЦА П.А.КАЙДАЛОВА"

- Муниципальное казенное учреждение "Этнографический парк-музей с. Варьеган"

- Муниципальное казенное учреждение «Краеведческий музей имени Т.В. Великородовой»

- Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева

- Районный Учинский историко-этнографический музей им. А. Н. Хомякова

- Русскинской музей Природы и Человека им. А. П. Ядрошникова

- Саранпаульский краеведческий музей

- Сургутский краеведческий музей

- Сургутский художественный музей

- Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова

- Центр историко - культурного наследия "Касум ёх"

- Эколого-этнографический музей Библиотечно-музейного центра

- Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

-

27.02.2026Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Рубрика «Немного об искусстве…» Фотоколлекция «Река Обь-с юга на север»

-

Рубрика «Немного об искусстве…» Фотоколлекция «Река Обь-с юга на север»

Уникальная фотоколлекция в рамках выставочного проекта «Река Обь – с юга на север»

В фондах Музейного комплекса хранится коллекция уникальных снимков фотографов-натуралистов.

Коллекция, состоящая из 41 фотографии, собиралась с разных крупных городов и других населенных пунктов, расположенных на берегах реки Обь. Каждый снимок был сделан именно в той местности, из которого мы его и получили. Эту коллекцию мы собирали в рамках выставочного проекта «Река Обь-с юга на север».

Проект стартовал в 2019 году. Не однократно коллекция фотографий демонстрировалась на выездных мероприятиях таких, как «Нефтеюганский Арбат», где вызвала заметный интерес у жителей и гостей города Нефтеюганска. На сегодняшний день работа с проектом продолжается. Проект так же, имеет актуальность и готов пополняться новыми уникальными кадрами.

Обь — великая река, важность которой для России невозможно переоценить. Это и неиссякаемый источник водных ресурсов, и важная транспортная артерия, и просто огромный природный заповедник — и сама Обь, и прилегающие к ней земли.

Обь берет свое начало еще в горах Алтая, при слиянии двух рек: Бия и Катунь, и впадает в Обскую губу Карского моря. В отличие от большинства российских рек, Обь течёт с юга на север. На ее берегах сменяют друг друга самые различные ландшафты: горные кручи и ковыльные степи, дремучие таежные дебри и необозримые болота, хитросплетение рукавов-проток и плоская однообразная гладь тундры. Удивительная красота этих земель никого не сможет оставить равнодушным.

Благодаря такой особенной подборки фотографий, появилась возможность совершить необычное путешествие с юга на север по течению это великой реки. Полюбоваться красотой чрезвычайно живописных мест нашей страны, узнать особенности людей, населяющих берега реки Обь, их жизненный уклад, древние предания и сложившиеся в их местности легенды.

Специалист экспозиционной и выставочной деятельности

Драганчук М.Ю.

X

-

25.02.2026Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск История одного предмета: Шахматы Салманова

-

История одного предмета: Шахматы Салманова

В экспозиции «Кабинет начальника» Культурно-выставочного центра «Усть-Балык» выставлен необычный экспонат из личного архива Фармана Курбановича Салманова – начальника Сургутской нефтеразведочной экспедиции. На первый взгляд это простые походные шахматы, но они многое говорят о своем владельце: шахматы требуют стратегического мышления и глубокого интеллекта, а Салманов был именно таким – выдающимся геологом, талантливым стратегом и харизматичным лидером.

Однако настоящая интрига скрыта в футляре этих шахмат, который раскрывает удивительную историю музейного предмета.

Шахматная деревня Штрёбек

В Германии существует деревня Шахдорф-Штрёбек, или, как её переводят, «Шахматная деревня Штрёбек». Здесь шахматы – не просто игра, а настоящий культ, уходящий корнями почти в тысячелетие.

Все началось в 1068 году, когда в каменную башню деревни заточили графа Гунцеллина. Месяцами пленник ждал выкупа от семьи. Граф был страстным поклонником шахмат, и научил стражу этой игре. Вскоре шахматами увлеклись и другие жители Штрёбека.

На гербе поселения появились шахматная доска, конь и пешка; печати местной управы изображали доску, а флюгер на колокольне раскрасили в черно-белые клетки. В каждом доме полагался комплект шахмат. Даже короли Европы чтили эту интеллектуальную традицию: они освобождали деревню от налогов, а жители в ответ устраивали на коронациях зрелищные «живые шахматы» с актерами вместо фигур.

В 1823 году шахматы официально ввели в школьную программу с третьего класса. Победителей первенств вывешивали в специальном «шахматном кабинете». Традиции живы и поныне – сегодня Штрёбек с населением чуть больше тысячи человек входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как центр шахматной культуры.

Как шахматы из Штрёбека оказались в Сибири

История умалчивает, как именно Ströbeck Schach попали в коллекцию Салманова. Вероятно, их подарили ему как почетный сувенир на одном из международных приемов – имя Фармана Курбановича гремело далеко за пределами СССР. Именно с ним связывают нефтяной бум в Сибири: под его руководством открыли и разведали около 150 месторождений углеводородов. Среди них — Мегионское, Усть-Балыкское, Сургутское, Правдинское и другие, ставшие основой нефтегазовой отрасли страны. Открытие Усть-Балыкского месторождения дало жизнь Нефтеюганску, и обусловило его быстрое развитие.

Этот скромный экспонат напоминает: великие открытия, как и победы в шахматах, рождаются из тонкой стратегии и дальновидного расчета.

Статью подготовила научный сотрудник Белая Елена Петровна на основе музейных материалов и статей из открытых источников в интернете.

X

-

24.02.2026Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Урок истории в музее

-

Урок истории в музее

История оживает, когда выходит за стены класса в музей. Именно так школьники 7 «Б» и 11 «Б» классов МБОУ «СОШ №5» провели свои необычные уроки под руководством учителя истории и обществознания Гузель Равильевны Богоутдиновой.

В Культурно-выставочном центре «Усть-Балык» научный сотрудник Елена Петровна Белая проводила экскурсию по выставке «Город, рожденный нефтью» с рассказами о становлении Нефтеюганска и развитии нефтегазовой отрасли Западной Сибири – от первых скважин до современных достижений.

Семиклассникам также показали, где они ежедневно встречаются с продуктами нефтепереработки. Ребята с удивлением отметили, что практически повсюду. Чтобы закрепить знания, школьники проходили поисковую квест-игру с вопросами по экспозиции. Для 11-го класса было добавлено виртуальное путешествие по достопримечательностям города.

Самые активные и смекалистые получили в подарок путеводители, а всем остальным вручили памятные открытки с видами нефтеюганских памятных мест.

«Нам очень понравилось в музее!» – поделились впечатлениями ученики. «Такие выездные уроки не только упрощают усвоение сложного предмета, но и воспитывают любовь к малой родине», – резюмировал педагог.

Школьники 14+ посещали музей по государственной программе культурного просвещения молодёжи «Пушкинская карта».X

-

24.02.2026Эколого-этнографический музей Библиотечно-музейного центра, г. Радужный Защитники Отечества в музее

-

Защитники Отечества в музее

В День Защитника Отечества музей вновь гостеприимно встречал гостей, настоящих героев, ветеранов афганской войны и участников специальной военной операции во главе с депутатом Думы Радужного Александром Топчиенко.

Общение было долгим и душевным. С большим интересом ветераны изучали каждую выставочную зону и как истинные романтики восхищались изделиями Людмилы Кравченко, представленные на персональной выставке «Магия рукоделия».

Пусть такие встречи будут частыми – пожелали мы друг другу на прощание. С праздником вас, дорогие защитники!X

-

20.02.2026Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Открытие выставки «Художник и ученики»

-

Открытие выставки «Художник и ученики»

20 февраля 2026 года в художественной галерее «Метаморфоза» состоялось торжественное открытие выставки «Художник и ученики». Экспозиция посвящена творчеству Савостьянова Николая Владимировича и приурочена к 25‑летию художественной студии «Югория».

В рамках выставки представлен диалог поколений: рядом с полотнами мастера размещены работы его учеников - как начинающих, так и уже состоявшихся художников. В числе участников экспозиции - преподаватели, выпускники и нынешние воспитанники студии, объединённые в творческую семью «Югории».

Торжественное открытие украсили выступления учащихся Детской музыкальной школы имени В. В. Андреева: синтез музыки и живописи создал особую атмосферу праздника искусства.

Выставка будет открыта для посетителей до 30 марта. Приглашаем всех окунуться в мир творчества!

X -

20.02.2026Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Викторина «Защитники Отечества»

-

Викторина «Защитники Отечества»

В преддверии государственного праздника День защитника Отечества в рамках программы «Культура для школьников» сотрудники Культурно-выставочного центра «Усть-Балык» провели для старшеклассников МБОУ «СОШ №8» г. Нефтеюганска динамичную познавательную викторину «Защитники Отечества».

Старшеклассники активно включились в игру: разбившись на команды, они соревновались в знаниях многовековой воинской истории России, легендарных полководцев и военачальников. Участники вспоминали образ русского солдата, народные пословицы и поговорки о войне, демонстрировали не только эрудицию, но и патриотический задор.

Победителями викторины стали сразу две команды из 9 «Б» класса – они получили заслуженные сертификаты. Мероприятие прошло на одном дыхании: познавательно и весело. Атмосфера была зажигательной: смех, аплодисменты и живые обсуждения.

Уходя, школьники тепло благодарили сотрудников музея за такой интересный «контент». Предпраздничная встреча не только обогатила знания, но и сплотила ребят в преддверии 23 февраля, напомнив о ценностях мужества и долга.X

-

20.02.2026Эколого-этнографический музей Библиотечно-музейного центра, г. Радужный В гостях у истории

-

В гостях у истории

Музей посетили подопечные учебного центра "Нефтяник", участники социально значимого направления "Живу активно". Программа направлена на поддержку активного долголетия и улучшение качества жизни граждан старшего поколения.

Сотрудник музея провёл для гостей экскурсию «История в каждом уголке», которая никого не оставила равнодушным. Ведь история оживает именно тогда, когда к ней прикасаются заинтересованные люди.

Приятно осознавать, что музей становится местом притяжения для людей разных поколений, помогая оставаться молодыми душой и полными энергии. Ждем вас снова, дорогие друзья! Приходите за новыми знаниями и положительными эмоциями! Спасибо за вашу активную жизненную позицию! Будем рады видеть вас снова!

X

-

19.02.2026Эколого-этнографический музей Библиотечно-музейного центра, г. Радужный Когда история оживает в музейных витринах

-

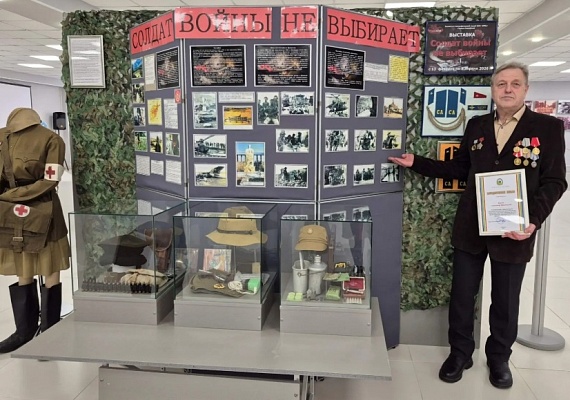

Когда история оживает в музейных витринах

В эти предпраздничные дни Эколого-этнографический музей посетили ученики 3-го класса школы №4 (корпус 2). Для них прошел музейный урок «Солдат войны не выбирает», посвященный героическим и трагическим страницам Афганской войны (1979-1989 гг.).

Ребята погрузились в атмосферу прошлого, осматривая выставки «Солдат войны не выбирает» и «От войны до войны». Для многих из них это было первое близкое знакомство с историей афганских событий. Детские глаза с любопытством и серьезностью рассматривали элементы солдатской амуниции, личные вещи и фотографии.

Очень важно, что именно в музее, через подлинные вещи, дети начинают понимать, что такое долг и честь.

Благодарим класс за внимание и поздравляем всех с наступающим Днем защитника Отечества!X

-

19.02.2026Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Из рубрики «Живопись во все времена» Биография и творчество художника Зверева Юрия Ивановича

-

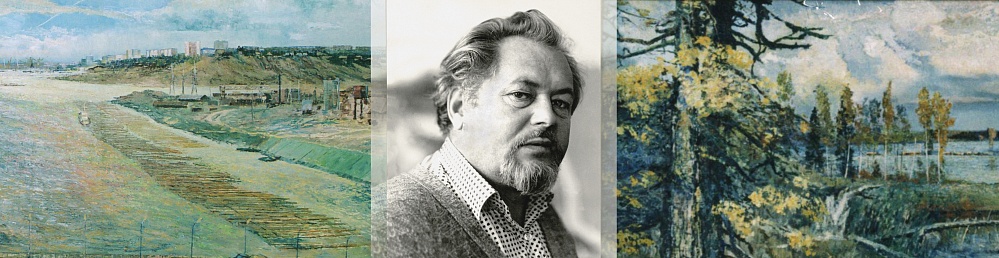

Из рубрики «Живопись во все времена» Биография и творчество художника Зверева Юрия Ивановича

Путь в искусство Юрия Ивановича не был прямым и предопределённым с детства. Он пришел к творчеству зрелым человеком, накопив жизненный опыт и особый, профессиональный взгляд на мир. Человек уникальной судьбы, в биографии которого органично переплелись строгость закона и свобода живописи.

Юрий Иванович Зверев родился в 1939 году в Забайкалье. В 1970 году он окончил Томский государственный университет, получив высшее юридическое образование. Многие годы он посвятил следственной практике — профессии, требующей холодного ума, внимания к деталям и бескомпромиссной точности. Однако ещё с двадцати лет его неизменно влекло искусство.

В 1979 году жизнь привела его в Нефтеюганск. Именно здесь Юрий Иванович решается на крутой поворот: оставив юридическую стезю, он пробует себя в профессии художника-оформителя. На протяжении 12 лет он профессионально занимается оформительским делом, а всё свободное время отдаёт живописи.

Юрия Зверева можно назвать самобытным мастером. Он работает в двух техниках — масляной живописи и акварели. Его любимый жанр — пейзаж. Однако художника привлекает не только первозданная природа. В его творчестве встречаются промышленные и архитектурные зарисовки, которые сегодня приобретают ценность документальных свидетельств. Это кадры истории, застывшие в красках, — виды ушедшего в прошлое города, индустриальные пейзажи, по которым можно изучать эпоху.

Изредка мастер обращается к портрету. Таких работ в его коллекции немного, но каждая из них отмечена глубоким вниманием к личности и характеру модели.

Работы Юрия Зверева отличает яркое, развитое чувство цвета. Его живопись сочна по колориту, а манера письма интересна своей свободой и энергией. Художник часто использует пастозный мазок, лепя форму объёмно и фактурно.

При этом он пишет цельно и обобщённо. Юрий Иванович умеет видеть главное, намеренно упуская второстепенные детали, чтобы сосредоточить внимание зрителя на сути. Возможно, в этом проявляется его прежняя профессия следователя — умение отделять важное от несущественного.

Природа северного края на его полотнах узнаваема и реалистична. Он не приукрашивает действительность, а показывает окружающий мир таким, какой он есть, находя красоту в его подлинности. В основе сюжетов — натурные композиции, увиденные и прочувствованные автором.

Юрий Иванович Зверев — постоянный участник городских выставок. Его первая персональная выставка состоялась в 1991 году в краеведческом музее Нефтеюганска и стала важной вехой в творческой биографии мастера.

Сегодня работы художника находятся не только в частных коллекциях, но и в фондовых собраниях музеев России, а также фондах Музейного комплекса г. Нефтеюганска. Они продолжают жить своей жизнью, знакомя зрителей с миром, увиденным глазами человека, который умел видеть главное.

Творчество Юрия Зверева — яркое подтверждение тому, что настоящее искусство не терпит суеты. Оно рождается из тишины, созерцания и честного разговора художника с миром и с самим собой.

Научный сотрудник

Жуковская Галина Геннадьевна

X

-

17.02.2026Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск «Путешествие в мир камня. Обсидиан»

-

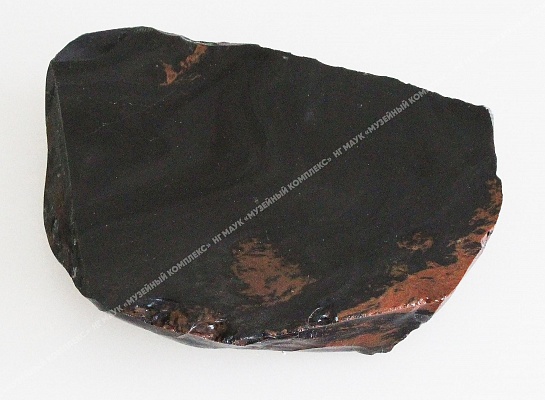

«Путешествие в мир камня. Обсидиан»

Вулканическое стекло, или обсидиан, известно человеку с глубокой древности. Уже в каменном веке люди по достоинству оценили свойства минерала. Самые ранние обсидиановые изделия возрастом более 9 тысяч лет были обнаружены в Месопотамии. Благодаря острым режущим краям обломки обсидиана были удобным материалом для изготовления наконечников стрел и копий, ножей, скребков, топоров. Затем, вследствие того, что минерал хорошо обрабатывался и полировался, из него также стали изготавливать украшения и амулеты, предметы быта и ритуальные фигурки.

Существует несколько версий происхождения слова «обсидиан». По одной из них, название произошло от латинского Obsidianus lapis, что в переводе означает «камень Обсидия» - по имени римлянина Обсидия, впервые привезшего камень в Рим из Эфиопии. По другому предположению, наименование «обсидиан» происходит от древнегреческого слова «обсис» - «зрелище», «видение», исследователи связывают это с применением минерала – раньше из него изготавливали зеркала. Существуют у обсидиана и другие «имена», например, в Америке он известен как «слезы апачей», а в Закавказье - «обломки когтей сатаны». Кроме того, минерал еще зовут ванакитом, агатом исландским, алмазом невадским, вассерхризолитом, гиалитом, жадом монтанским, а еще смоляным или бутылочным камнем.

Обсидиан представляет собой горную породу, целиком состоящую из вулканического стекла, которое образуется при застывании лавы. Минерал не имеет кристаллов, поскольку лава застывает так быстро, что они просто не успевают образоваться за это время. Обычно этот минерал черного цвета, но встречаются и так называемые «радужные» камни, отливающие красноватой, зеленоватой и сине-голубой цветовой гаммой, на срезе по расцветке эти экземпляры схожи с каплей нефти. Но самой красивой и ценной разновидностью считается снежный обсидиан - черный камень с серовато-белыми узорами, напоминающими снежинки.

На сегодняшний день основная область применения минерала – строительная индустрия, промышленность, а также ювелирное и декоративно-прикладное искусство. Из обсидиана изготавливают различные теплоизоляционные материалы, а также используют его в качестве поделочного камня для создания декоративных часов, письменных наборов, фигурок животных, подставок, шкатулок, бус, брелоков, колец, браслетов, чёток и так далее.

Добыча минерала осуществляется рядом с действующими и спящими вулканами. Основные месторождения расположены в Италии, Мексике, Швеции и США (штаты Аризона, Колорадо, Техас, Юта и Айдахо). В России обсидианом богаты Камчатка и Сибирь. Но самым главным поставщиком камня является Армения.

В фондах Музейного комплекса хранится несколько образцов обсидиана. Добыто вулканическое стекло на Джраберском месторождении (Армения), интересном для минералогов тем, что на нем широко представлены коллекционные экземпляры, обычно именуемые пестрым обсидианом. Составными частями его являются два вида стекол: черное и красновато-коричневое.

Уважаемые жители и гости города! Приглашаем посетить «Музей реки Обь», где Вы узнаете много нового и интересного об истории, природе, флоре и фауне нашего края.

Хранитель минералогической коллекции,

научный сотрудник Отдела музейных фондов - Безукладникова Е.А.

Фотограф, специалист по учету

музейных предметов Отдела музейных фондов - Кобылина Н.И.

Использованная литература и источники:

1. Материалы из фондов Музейного комплекса

2. Журнал «Минералы. Сокровища земли». Выпуск № 23. Обсидиан

3. Камни и минералы. М.: ООО «Мир книги», 2004. -192 с.

4. Канал «Московский планетарий» на сайте Яндекс Дзен. Статья «Вулканическое стекло. Обсидиан». Электронная точка доступа: https://dzen.ru/a/Y34mZAKE4CoimRDq

5. Сайт «Наша Армения». Статья «Обсидиан - замечательный камень кавказских вулканов. Армянский обсидиан». Электронная точка доступа: https://nashaarmenia.info/2020/04/27/обсидиан-замечательный-камень-кавка/

6. Сайт кафедры геологии и географии КемГУ. Статья «Обсидиан». Электронная точка доступа: http://kem-geo.ru/цифровая-минералогическая-галерея/обсидиан-2/

X