Новости

- г. Ханты-Мансийск

- г. Сургут

- г. Белоярский

- г. Когалым

- г. Лангепас

- г. Лянтор

- г. Мегион

- г. Нефтеюганск

- г. Нижневартовск

- г. Нягань

- г. Покачи

- г. Пыть-Ях

- г. Радужный

- г. Советский

- г. Урай

- г. Югорск

- Кондинский район

- Нижневартовский район

- Октябрьский район

- пгт. Березово

- с. Саранпауль

- с. Угут

- Берёзовский район

- с. Казым

- Сургутский район

- Ханты-Мансийский район

- МАУ «Краеведческий музей» г. Покачи

- Белоярский этнокультурный центр

- Берёзовский районный краеведческий музей

- Государственный художественный музей

- Историко-художественный музейный комплекс

- Краеведческий музей Муниципального автономного учреждения культуры "Многофункциональный культурный центр "Феникс"

- Лянторский хантыйский этнографический музей

- МАУ "Региональный историко-культурный и экологический центр"

- МАУ«Культура», Культурно-исторический центр, Музей истории города Урай

- Музей геологии, нефти и газа

- Музей истории и ремесел Советского района

- Музей истории и этнографии

- Музей Природы и Человека

- Музей Чёрного лиса

- Музейно-выставочный центр

- Музейно-выставочный центр г. Лангепас

- Музейно-культурный центр г. Нягань

- МУК "Районный краеведческий музей им. Н.С. Цехновой"

- Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУЗЕЙ-УСАДЬБА КУПЦА П.А.КАЙДАЛОВА"

- Муниципальное казенное учреждение "Этнографический парк-музей с. Варьеган"

- Муниципальное казенное учреждение «Краеведческий музей имени Т.В. Великородовой»

- Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева

- Районный Учинский историко-этнографический музей им. А. Н. Хомякова

- Русскинской музей Природы и Человека им. А. П. Ядрошникова

- Саранпаульский краеведческий музей

- Сургутский краеведческий музей

- Сургутский художественный музей

- Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова

- Центр историко - культурного наследия "Касум ёх"

- Эколого-этнографический музей Библиотечно-музейного центра

- Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

-

16.07.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск «Путешествие в мир камня. Амазонит (жад амазонский, камень амазонский)».

-

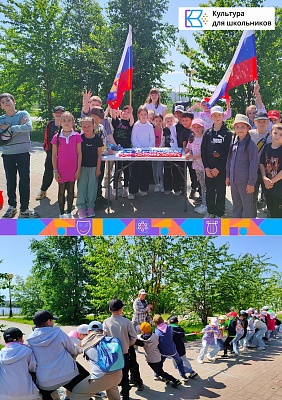

«Путешествие в мир камня. Амазонит (жад амазонский, камень амазонский)».

«Нигде меня не охватывало такое чувство восхищения

перед богатством и красотой природы,

как на амазонитовых копях...»

А.Е.Ферсман - российский и советский минералог

Амазонит представляет собой разновидность калиевого полевого шпата микроклина ярко-зеленой или голубовато-зеленой окраски, на Урале – синевато-зеленой. Он неоднороден, в нем встречаются белые вростки альбита, которые придают ему шелковистый отлив.

Амазонит весьма загадочный камень для минералогов, ведь до сих пор не совсем ясно происхождение его названия. Согласно одной из версий, камень был назван в честь реки Амазонки, протекающей на южноамериканском континенте. Однако, как ни парадоксально, в акватории этого бассейна амазонит не встречается, возможно, его просто перепутали с найденным там нефритом. Вторая версия гласит, что камень был назван в честь племени женщин-воительниц - амазонок. Косвенно это находит подтверждение в текстах древнегреческих мифов, утверждающих, что пояс предводительницы амазонок Ипполиты был сделан из зеленых камней. Возможно, это были именно амазониты? По свидетельствам древних историков, добывался «камень амазонок» в Рифейских горах. Так раньше называли Урал, где минерал действительно имеется.

Как поделочный камень амазонит применяется с глубокой древности. В Древнем Египте из зеленого полевого шпата, известного под названием «уата», и добываемого в Сахаре, Аравийской пустыне и на территории нынешнего Мозамбика, вытачивали ожерелья и «магические» амулеты. Многочисленные изделия из амазонита, символизирующие жизнь и молодость, были обнаружены археологами в гробнице египетского фараона Тутанхамона.

В России амазонит впервые обнаружил инженер Иван Герман в пегматитовых жилах Ильменских гор Урала в 1783 году. На тот момент это стало единственным известным в мире коренным месторождением загадочного минерала. В то время в нашей стране ещё не были открыты залежи таких впоследствии знаменитых зелёных камней, как малахит, изумруд и нефрит. Поэтому амазонит сразу получил небывалую известность и популярность, в том числе и в Европе. Но слава русского амазонита как «монополиста» продержалась недолго: уже во второй половине XIX века были открыты новые крупные месторождения – в Северной и Южной Америке, на острове Мадагаскар и другие.

Русские мастера изготавливали из амазонита изумительные по красоте изделия. В технике «русской мозаики» (из подобранных по цвету и рисунку пластинок) мастера собирали столешницы для дворцов. В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже была выставлена мозаичная карта Франции, созданная екатеринбургскими умельцами из уральского амазонита. В собраниях Эрмитажа имеются четыре великолепные вазы и ряд других декоративно-художественных предметов из амазонита работы Петергофской гранильной фабрики 80-х гг. XVIII в.

В 2025 году в фонды Музейного комплекса были приняты минералы, переданные в 1980-х гг. Управлением буровых работ, которым тогда руководил Александр Николаевич Филимонов. Среди образцов - амазонитовый гранит с Майкульского месторождения Казахстана и амазонит, добытый на горе Плоская (Кольский полуостров), являющейся геологическим памятником природы и крупнейшим в мире месторождением лучшего поделочного амазонита, который по своим декоративно-художественным качествам превосходит своего знаменитого уральского «собрата».

Хранитель коллекции «Минералогия»,

научный сотрудник - Безукладникова Е.А.

Фотографии из фондов - Кобылина Н.И.

Использованная литература и источники:

1) Материалы из фондов Музейного комплекса

2) Афонькин С.Ю. Минералы и драгоценные камни. Школьный путеводитель: Изд-во «Балтийская книжная компания», 2020 - 92 с.

3) Камни и минералы. М.: ООО «Мир книги», 2000. -192 с.

4) Официальный сайт Artefact. Электронная точка доступа - https://ar.culture.ru/ru/subject/amazonit-3

5) Официальная страница Государственного Эрмитажа на платформе «Яндекс Дзен». Электронная точка доступа - https://dzen.ru/hermitagemuseum

6) Журнал «Уральский следопыт». Статья «Цветная палитра Урала. Амазонит». Электронная точка доступа -https://uralstalker.com/uarch/us/2018/05/24/

X

-

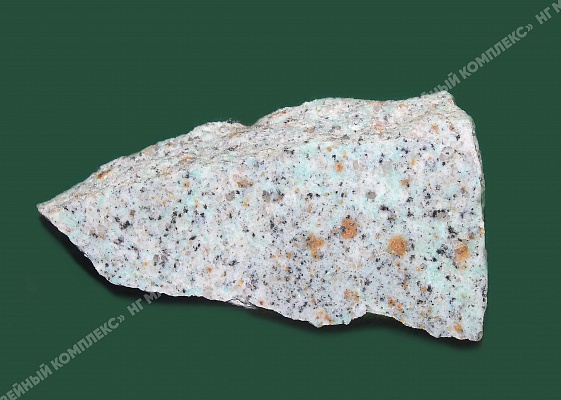

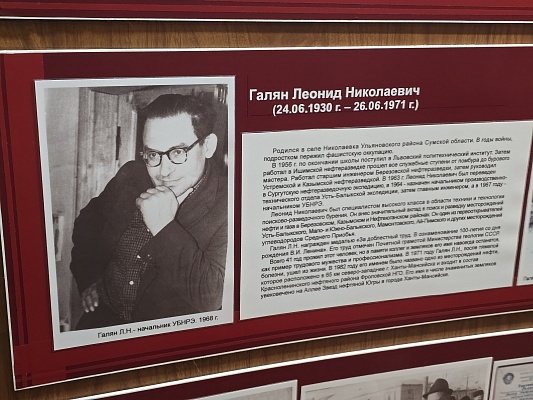

11.07.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Доска почёта. Галян Леонид Николаевич

-

Доска почёта. Галян Леонид Николаевич

Леонид Николаевич Галян родился 24 июня 1930 года в селе Николаевка Ульяновского района Сумской области.

Инженер-геолог, высококвалифицированный специалист в области техники и технологии поисково-разведочного бурения, начальник Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции (1969-1971).

В 1956 году окончил Львовский политехнический институт и всю свою жизнь посвятил нефтяной отрасли.

Начинал с помощника бурильщика, был буровым мастером, старшим инженером, начальником ПТО, возглавлял нефтеразведочные экспедиции в разных регионах. С 1967 по 1971 год был начальником Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции.

Леонид Николаевич внес значительный вклад в поиск и разведку месторождений газа в Березовском районе, а также Усть-Балыкского, Мало-Балыкского, Южно-Балыкского, Мамонтовского, Ай-Пимского и других месторождений нефти Среднего Приобъя. Его именем названо открытое им месторождение нефти в Ханты-Мансийском округе.

Леонид Николаевич награждён медалью «За Доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Его труд отмечен почетной грамотой Министерства геологии СССР.

В 2025 году – 95 лет со дня рождения Леонида Николаевича. В воспоминаниях современников он остался как жёсткий, но справедливый руководитель, азартный охотник, прекрасный семьянин и преданный делу романтик.

Музейный комплекс Нефтеюганска бережно хранит историческую память о Леониде Николаевиче. Имя этого человека навсегда вписано в историю Нефтеюганска и историю начального этапа развития нефтегазовой отрасли в Западной Сибири. В Культурно-выставочном центре «Усть-Балык» в постоянной экспозиции «Кабинет начальника» представлены фотографии и документы Леонида Николаевича.

26 июня 1971 года, после продолжительной болезни, Леонид Николаевич ушел из жизни. Всего 41 год прожил этот человек, но в памяти коллег и земляков его имя навсегда останется, как пример трудового мужества и профессионализма.

Статью подготовила научный сотрудник Белая Елена Петровна на основе фондовых материалов Музейного комплекса.

X

-

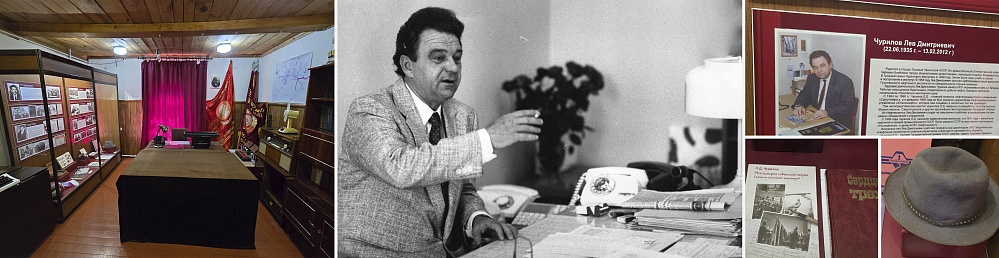

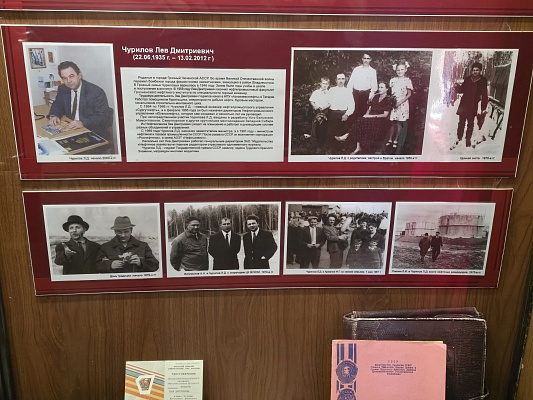

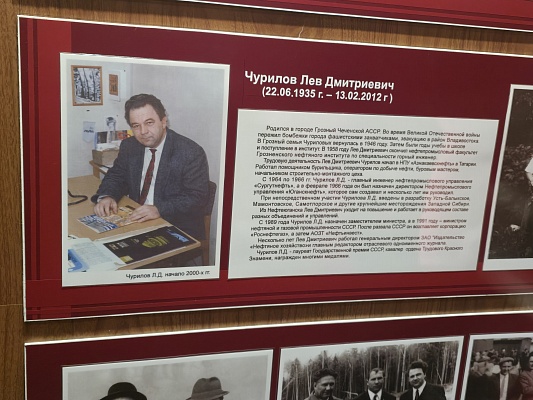

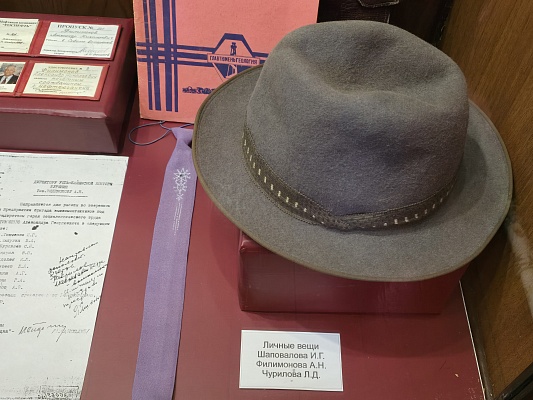

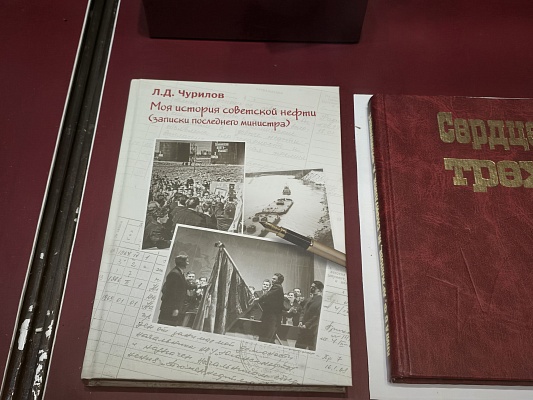

10.07.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Доска почета. Лев Дмитриевич Чурилов

-

Доска почета. Лев Дмитриевич Чурилов

В рубрике «Доска почёта» мы продолжаем рассказываем о выдающихся личностях, стоявших у истоков развития нашего города, юбилярах 2025 года.

Лев Дмитриевич Чурилов родился в г. Грозном 22 июня 1935 года. Последний Министр нефтяной и газовой промышленности СССР, главный редактор журнала «Нефтяное хозяйство» (1989–2002 гг.).

Будучи потомственным нефтяником, он с детства проникся своей будущей профессией. После окончания Грозненского нефтяного института, имея возможность остаться в родном городе, он предпочел уехать в далекую Татарию, где начиналось освоение крупнейшего в то время Ромашкинского месторождения. Затем, влекомый тем же чувством, он отправляется в числе первых нефтяников в Западную Сибирь, где руководит добычей первых тонн «черного золота».

С 1964-го по 1966-й – главный инженер нефтепромыслового управления «Сургутнефть». В феврале 1966 года он был назначен директором нефтепромыслового управления «Юганскнефть», которое сам создавал и несколько лет им руководил.

При непосредственном участии Льва Дмитриевича введены в разработку Усть-Балыкское, Мамонтовское, Самотлорское и другие крупнейшие месторождения западной Сибири.

В начале 90-х Лев Дмитриевич Чурилов назначен Министром нефтяной и газовой промышленности СССР. Чурилов возглавил нефтяную промышленность в сложное время. В стране началась перестройка. Отрасль не получала в нужном объеме труб, насосов, компрессоров и прочего. Все шло к приватизации отрасли. В 1991 году Лев Дмитриевич возглавил корпорацию «Роснефтегаз», а в 1993-м – Издательство «Нефтяное хозяйство», где проработал до 2002 года, совмещая должности генерального директора и главного редактора. Лев Чурилов – Лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена Трудового красного знамени, награжден многими медалями.

Чурилов Лев Дмитриевич умер 13 февраля 2012 года. Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москва.

В этом году Льву Дмитриевичу исполнилось бы 90 лет. Музейный комплекс Нефтеюганска бережно хранит историческую память об этом замечательном человеке. В Культурно-выставочном центре «Усть-Балык» в постоянной экспозиции «Кабинет начальника» представлены фотографии и личные вещи поистине заслуженного руководителя нефтяной отрасли 20 века.

Научный сотрудник Белая Елена Петровна.

Статья подготовлена на основе материалов из фондов НГ МАУК «Музейный комплекс».

X

-

9.07.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Июль – макушка лета

-

Июль – макушка лета

Лето на Усть-Балыке совсем скоро перешагнёт свой экватор. Первая половина летних каникул прошла познавательно и задорно не только для посетителей пришкольных лагерей, но и воспитанников старших групп нефтеюганских детских садов.

В государственный праздник День семьи, любви и верности 8 июля для маленьких гостей из детского сада «Белоснежка» сотрудники Культурно-выставочного центра «Усть-Балык», помимо основной музейной программы, подготовили праздничный бонус: мастер-класс по изготовлению ромашки – символа праздника, фото-зону с женихом и невестой и увлекательной хороводной игрой "Ручеёк".

Уходили малыши довольные, дав обещание подарить ромашку и поздравить своих родителей и родных с праздником – Днём семьи, любви и верности!

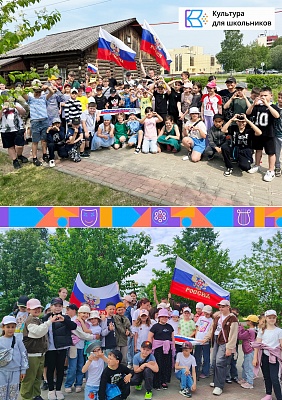

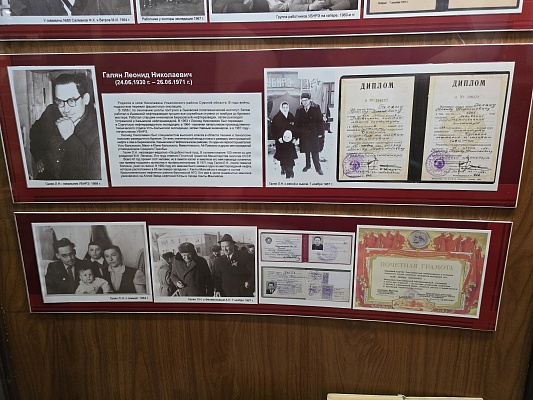

Музейные занятия для детских организованных групп проходят в рамках Всероссийской программы «Культура для школьников».

X

-

9.07.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Семейный праздник на Усть-Балыке

-

Семейный праздник на Усть-Балыке

В Культурно-выставочном центре «Усть-Балык» в День семьи, любви и верности состоялось музейно-просветительское мероприятие "Семейный праздник". Участниками встречи поколений были трудоустроенные подростки от Центра молодежных инициатив и активные старожилы города.

Сначала научный сотрудник Елена Белая провела экскурсию по Аллее новобрачных к памятнику Святым Петру и Февронии с рассказом о семейных ценностях, о покровителях праздника - Петре и Февронии, их истории любви и верности. Под славянские мелодии (гусли и флейты) ребята поиграли в народную игру "ручеёк".

Затем старожилы показали мастер-класс по плетению венков из цветов - символов праздника. Сотрудницы музея, облаченные в русские народные сарафаны, помогали молодым людям плести венки из ромашек.

Продолжилась встреча рассказом о советской свадьбе на одноименной инсталляции - фотозоне с предметами советской эпохи и фотовыставкой. А завершилось всё дружным чаепитием с самоварами и баранками, и небольшой дискотекой под песни советской эстрады. Мероприятие получилось тёплым, душевным и познавательным.

X

-

5.07.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Река длиною в жизнь. Поздравляем речников.

-

Река длиною в жизнь. Поздравляем речников.

6 июля – День работников морского и речного флота. В Культурно-выставочном центре «Усть-Балык» в экспозиции «Город, рожденный нефтью» целый раздел посвящен речному порту.

В витрине представлены фотографии, документы и предметы речников, принимающих самое непосредственное участие в истории становления Нефтеюганска. Ведь река, как главная транспортная артерия, имела огромное значение в развитии города.

История речного пароходства в Нефтеюганске уходит корнями в 1965 год, когда в посёлке была построена пристань. Это было структурное подразделение Сургутского речного порта. Число работников нефтеюганской пристани на тот момент составляла всего 26 человек. Их функции заключались в осуществлении доставки нефти на «Омский нефтеперерабатывающий завод», а также доставке и выгрузке первых строительных материалов, продуктов питания и товаров для населения поселка.

В 1970-е годы – годы бурного развития Нефтеюганска – начальником речного порта был Василий Лихачёв. В те годы строились новые жилые и производственные объекты, осваивались месторождения нефти и газа. Водный транспорт был единственным по доставке продовольствия и транзитных грузов с "Большой земли". Бравые речники были на вес золота.

Один из них – Александр Васильевич Сенчук. Культурно-выставочный центр «Усть-Балык» гордится дружбой с этим веселым и обаятельным покорителем речных просторов, ветераном труда ХМАО, членом Общества старожилов Нефтеюганска.

Александр Васильевич Сенчук в 1967 году устроился в Нефтеюганский РЭБ флота Главтюменьнефтегаза матросом на теплоход НГ-140.

Прошел трудовой путь от матроса до старшего механика-инженера плавкрана. Всю жизнь Александр провёл на воде, и это было предопределено его рождением. Он появился на свет в открытом море во время шторма в далеком 1951-м году на судне, капитанам которого был его отец. Военный моряк сам принимал роды, сделав всё четко по правилам. И первым, что увидел новорожденный, была бушующая стихия… Моряками были оба родителя: отец – капитан, мама – штурман. Речному пароходству Александр Васильевич посвятил 40 трудовых лет.

Нефтеюганский речной порт за свою 60-летнюю историю претерпел множество реорганизаций. С 2002 года это Общество с ограниченной ответственностью «Речной порт Нефтеюганск» (ООО «РПН»). В настоящее время предприятие выполняет свои основные функции под девизом «Помогаем преодолеть водные преграды!».

Музейный комплекс Нефтеюганска от души поздравляет Александра Васильевича и всех причастных с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, успехов, благополучия, неиссякаемой энергии и добра!

Во флотском деле речнику,

И днём, и ночью нет покоя.

Он без сомнений начеку,

Несущий вахту, как герои.

Уменьем славился в веках,

Смекалист он и силен духом.

Нет в его мыслях слова страх,

Достойный славы не, по слухам.

С весны речной налажен ход,

На то путеец здесь поставлен.

От государевых щедрот,

Им оный статус предоставлен.

Они как боги на реке,

Видна повсюду их работа.

Штурвал в заботливой руке,

Всё их творенье, как по нотам.

Вдоль берегов проложен курс,

Он безопасен без сомненья.

Сезонный чувствуется пульс,

Растёт транзитное движенье.

Встречают праздник речника,

В воскресный первый день июля.

Добавив в душу огонька,

Восславив труд и балагуря.

Хвала и честь вам речники,

За вас сегодня звон бокалов.

О вас есть песни и стихи,

Вас ждут с надеждой у причалов.

Александр Григорьев, июль 2025 г.

Статью подготовила научный сотрудник Белая Е.П.

На основе материалов Музейного комплекса, архивных справок, статей газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы», открытых интернет-источников.

X

-

3.07.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Всемирный день рыболовства.

-

Всемирный день рыболовства.

В разных странах мира 27 июня отметили Всемирный день рыболовства — праздник в честь любителей рыбалки и всех, для кого рыбный промысел не только хобби, но и работа.

Рыболовство — один из самых древнейших промыслов. В истории человечества он известен еще задолго до появления земледелия и скотоводства и долгое время оставался главным источником пропитания. Сегодня водные биоресурсы также относятся к числу наиболее важных и незаменимых продовольственных товаров на Земле.

Однако идея основать праздник в честь рыболовов появилась не так давно. Он был учрежден решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства (IUCN), которая прошла летом 1984 года в Риме. Основные цели этого дня:

- повышение осведомленности о роли рыболовства в обеспечении продовольственной безопасности и экономического развития;

- привлечение внимания к необходимости сохранения и восстановления рыбных запасов;

- поощрение ответственного ведения рыбного хозяйства;

- празднование вклада рыбаков и рыбоводов в обеспечение продовольственной безопасности.

В нашей стране рыболовство настолько популярно, что существует еще один праздник, посвященный этому занятию: во второе воскресенье июля с 1965 года в России отмечается День рыбака (Указ Президиума Верховного совета СССР от 3 мая 1965 года). В этот день в 1920 году в Баренцево море вышел первый советский промысловый траулер «Зубатка». Рыбная промышленность в России возникла лишь в начале 1920-х гг., когда были созданы траловые флоты и акцент промышленной активности переместился с рек, озер и южных морей на моря Крайнего Севера и Дальнего Востока.

В начале 1920-х гг. советское руководство взяло курс на создание повсеместно кооперативов, в первую очередь потребительских. Следует отметить, что укрепление рыболовецких промыслов с помощью систем государственного лова и кооперации, повышение закупочных цен на местную продукцию, введение твердой денежной системы расчетов по единым ценам способствовали увеличению объемов рыбодобычи. Орудия лова оставались, правда, традиционными, но с конца 20-х гг. рыбная отрасль стала переводиться на индустриальные рельсы. В 1928 г. вступила в строй Сургутская рыбоконсервная фабрика.

В годы Великой Отечественной войны тяжелейшие испытания выпали на долю северян. Ханты–Мансийский национальный округ сразу стал важным звеном в системе тыловой поддержки действующей армии. В рыболовство и рыбную промышленность и на рабочие места ушедших на фронт мужчин пришли женщины, составившие в конце войны две трети рабочих и служащих края, старики и дети.

К 1945 г. ежегодный улов рыбы стал падать. Это объясняется тем, что во время войны почти прекратилась работа по рыборазведению, зато были разрешены любые способы ее лова. Когда стали очевидны негативные последствия запорного способа рыбодобычи, резко стали осуждать этот метод как «самый вредный» поскольку он «не способствует надлежащей охране и воспроизводству рыбозапасов, а наоборот, подрывает их». Последствия максимально интенсивных способов лова рыбы в условиях войны долго сказывались и после ее окончания.

Во время войны рыбная промышленность получила широкое развитие. На базе эвакуированной из Одессы консервной фабрики аналогичное предприятие в конце 1942 г. вступило Ханты-Мансийский госрыбтрест, в который вошли 9 рыбозаводов, консервный завод, 6 машинно-рыболовных станции, 2 леспромхоза, лесозавод и совхоз. Затем после разукрупнения ряда существующих рыбозаводов было создано еще три. Флот треста состоял из 107 самоходных судов и 223 несамоходных общей грузоподьемностью 5762 тонны. Создавался он постепенно и состоял из разнотипных устаревших судов. Несмотря на нехватку кадров, устарелость оборудования и другие трудности, северяне увеличили выпуск консервов с немногим более полумиллиона банок в 1941 г. до 8.5 млн. банок в 1944 г. Производство рыботоваров выросло за то же время с 91,6 до 157,6 тыс. центнеров.

Отдавая должное трудовому героизму северян в годы войны, следует отметить, что многие их почины декретировались свыше и определялись заранее. Так, в решении Ханты-Мансийского окружного комитета ВЛКСМ от 7 апреля 1944 г., предписывалось иметь к 1 мая не менее 200 комсомольско-молодежных бригад, а так же устанавливалось: «Силами комсомольцев и молодежи в нерабочее время выловить в 1944 г. 12 тыс. центнеров рыбы в фонд сибиряков-фронтовиков». Приведенные сведения не меняют общей картины всенародного подъема в годы войны. Решение партийных и комсомольских органов лишь канализировали его, а зарождался и рос в гуще масс, стремившихся отстоять свою Родину.

Непосредственно от военных действий экономика Ханты-Мансийского округа не пострадала, но в целом война резко негативно отразилась на ее состоянии. В конце 40-х гг. стало осуществляться техническое перевооружение рыбной промышленности. В начале 1950 г. в округе насчитывалось 7 рыбозаводов, 2 рыбоконсервных завода, 36 рыбоучастков и 2489 рыбоприемных пунктов, подчиненных Обь-Иртышскому госрыбтресту. Моторно-рыболовных станции было всего две, но вместе с рыбозаводами они обслуживали 267 колхозов, занимающихся рыбным промыслом, в том числе 211 рыбартелей и 56 сельхозартелей. Работали они достаточно успешно.

В 1958 году 125 работникам рыбной промышленности округа были вручены государственные награды. В их числе были председатель колхоза Г.Г.Кушников и рыбачка Е.С.Сопочина из Сургутского района, Мастер А.А.Тренин с Ханты-Мансийского комбината, рыбаки Н.Р. Тарычев из Березовсого и С.М. Камин из Ларьякского районов.

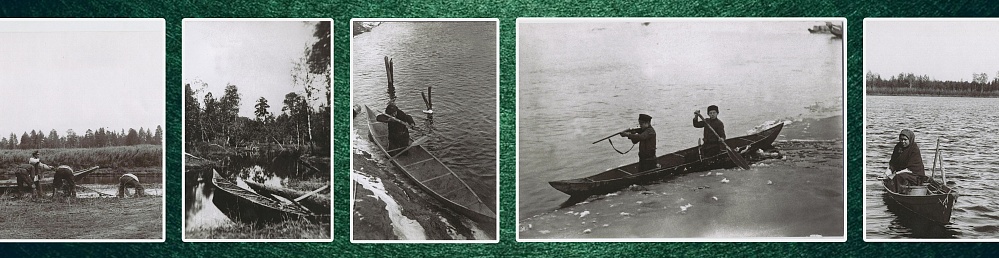

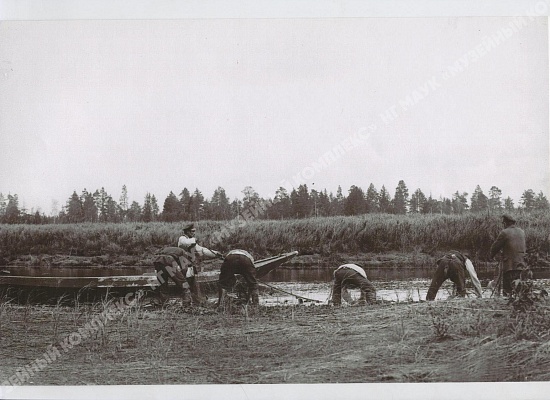

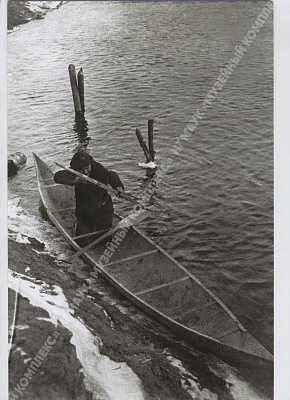

Сегодня вашему вниманию предлагаем полистать фотографии из коллекции материалов по теме «Судоходство на Оби». Это сканированные фотографии, выполненные в порядке исполнения коллективного гранта губернатора ХМАО на реализацию проекта Нефтеюганского краеведческого музея «Создание базы данных по истории судоходства Среднего Приобья», исполнитель Белич И.В. - научный сотрудник Тобольского Государственного музея–заповедника (2002 г.). Некоторые фотографии из данной коллекции представлены на выставке «Судоходство на Оби» в фойе «Музей реки Обь».

Приходите в музей, знакомьтесь с выставками. Ведь несколько часов единения с искусством принесут массу новых впечатлений, а кому-то помогут отвлечься от бытовых проблем.

Научный сотрудник «Музей реки Обь» М.А. Полякова

Использованы:

1. Фотографии из фондов Музейного комплекса (коллекции фото по теме «Судоходство на Оби»).

2. Научно-популярное издание «Очерки истории Югры». Отв. ред. Д.А.Репин, Н.Б. Петрикеев. НПМП «Болот», г. Екатеринбург, 2000 г.

3. Точка доступа: https://lenta.ru/articles/2025/04/17/den-rybolovstva/

X

-

1.07.2025Государственный художественный музей, г. Ханты-Мансийск Едем на «Югорские обласы»!

-

Едем на «Югорские обласы»!

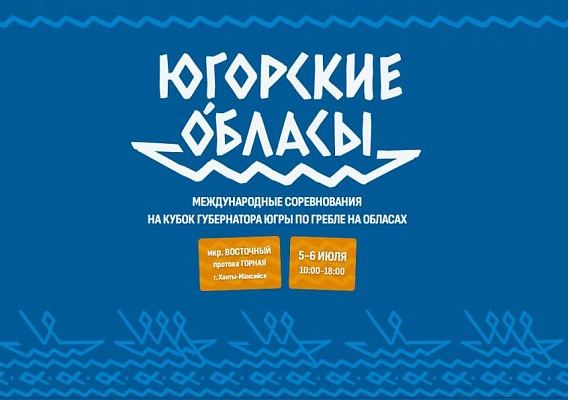

Друзья, в эти выходные, 5 и 6 июля, в столице Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пройдет масштабное культурное и спортивное событие - Международное соревнование на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах «Югорские обласы».

Этнофестиваль «Югорские обласы 2025» пройдет на территории поймы реки Горной в микрорайоне Восточный. Гостей и жителей округа ожидает насыщенная программа: международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах, фестиваль борьбы народов Севера, концерты, обряды, мастер-классы, выставки и гастрономические дегустации.

6 июля в рамках этнокультурной программы фестиваля Государственный художественный музей Югры представит гостям творческую площадку «Югорский авангард» с мастер-классами на любой вкус!

Участники мастер-класса по созданию оттиска в технике линогравюры познакомятся с архаичными кодами, зашифрованными в работах Геннадия Райшева, а также непосредственно с техникой моно и цветной линогравюры. Как график Райшев дебютировал на художественных выставках в 1960-е годы. Графика стала творческой лабораторией художника, с ней связаны периоды художественных поисков, через графику происходило открытие родного края. В результате мастер-класса каждый участник создаст авторский оттиск с символами югорского края.

А для тех, кто мечтает о создании модных и стильных образов, станет настоящим открытием мастер-класс «Ю.стиль». Здесь вы сможете проявить свою фантазию и создать эскиз наряда, сочетающего в себе современные тенденции и традиционные культурные коды Югры.

Вдохновляйтесь работами Геннадия Райшева, его любовью к родному краю и его умением видеть красоту суровой северной природы. Ждем вас 6 июля с 10.00 до 17.00 на этнофестивале «Югорские обласы»!

Аудитория: 0+

Вход – свободный!

Международные соревнования по гребле на обласах на Кубок губернатора Югры, посвященные традиционной культуре коренных народов Югры, впервые прошли в июле 2023 года в Ханты-Мансийском районе.

Облас — древнейший вид лодки в таёжной зоне Западной Сибири, гребная лодка-долблёнка, используемая коренными малочисленными народами Севера на таежных реках. Исследователи предполагают, что первая лодка такого типа в этом регионе появилась в IX веке.

С 2023 года традиция гребли на обласе у восточных хантов и лесных ненцев признана объектом нематериального этнокультурного достояния Югры.X

-

24.06.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Говорят музейные фонды…

-

Говорят музейные фонды…

Повестка о призыве.

«Есть у войны печальный день начальный…». Расул Гамзатов

Музей города Нефтеюганска начинает свою историю с Общественного музея, созданного в 1982 году. Одной из первых коллекций стала «Коллекция материалов ветеранов Великой Отечественной войны». За эти годы собрано немало бесценных реликвий военного лихолетья, и материалы продолжают поступать. Коллекция свидетельств истории войны особенно интересна и значима для нас, так как она - зримая память войны.

Говорят, что человек – хозяин своей судьбы, но порой жизнь может повернуть так, что и представить себе невозможно. Только подумайте: сегодня ты блистаешь на выпускном балу, танцуешь с одноклассниками, и, кажется, что ничего на свете не омрачит твоего счастья, а завтра ты узнаешь, что началась война…

22 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР объявил всеобщую мобилизацию. В армию призывали военнообязанных от 1905 по 1918 год рождения включительно. Всего за первые 8 дней войны призвали 5,3 млн. человек, то есть армия удвоилась. Но огромные невосполнимые потери первых месяцев войны требовали все новых солдат. К началу 1942 года призыв в Красную Армию уже обеспечивали призывники 1923-1925 гг. рождения. А всего за время войны под ружье поставили 34,5 млн. человек.

Всего за июнь и июль 1941 года была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и частичная - женщин. К этому времени уже были сняты классовые ограничения - защищать Родину мог каждый. И это не простая формальность.

Дело в том, что в 1925 году в СССР приняли закон об обязательной военной службе. В армию запрещалось призывать "лиц эксплуататорских классов", а именно: детей бывших дворян, купцов, офицеров старой армии, священников, фабрикантов, а также казаков и кулаков. В 1935 году для казаков сделали исключение. Закон 1939 года отменил ограничения на призыв в армию по классовому признаку, однако в военные училища по-прежнему принимают только детей рабочих и крестьян. Война поправила и это правило. Фактически каждый, кто хотел попасть на фронт и в училище, так или иначе мог это сделать.

В городах повестку из военкомата приносили на дом, в деревнях - в сельсовет. Прямо на повестке указывалось: администрации предприятий немедленно освободить призывника от работы и выдать деньги на две недели вперед, иметь с собой документы и продукты, громоздких вещей - не брать. Единого бланка не было, вариантов повесток было много. Но всегда указывалось главное: куда и когда прибыть. Предупреждали: за опоздание или неявку будете привлечены к ответственности.

Вместе с мобилизацией на фронт власти "бронировали" специалистов для работы на военных заводах. В призывную кампанию 1942 года предоставлялись отсрочки комбайнерам и трактористам, занятым на уборке урожая. В зависимости от региона "бронь" также давали студентам речных техникумов, лесотехнических институтов, которые находились в навигации и на лесозаготовках в тайге. В 1941 году и до первой половины 1942 года право на отсрочки имели и учителя, которых до 1940 года вообще не брали на военную службу.

Из воспоминаний ветерана ВОВ Фадеева Александра Федотовича:

«О начале войны я услышал из уст вестового. Он привез повестку моему двоюродному брату Ивану Фадееву прямо на озеро Липняжное, что неподалеку от села Юрги – районного центра Тюменской области. Я, шестнадцатилетний паренек, с завистью смотрел тогда на него красивого, широкоплечего. Его сборы были недолгими: в узел немудреные вещи да десять крупных, как лапти, карасей – последний гостинец семьи.

Помню, вытянулся брат во весь рост, осмотрел нашу рыбацкую избушку, липы у озера, темнеющий невдалеке сосновый бор. Потом, обняв меня по-мужски, сказал: «Не унывай, Шурик, землю нашу мы быстро от вражеской нечисти освободим». Он уехал, чтобы слово обещанное сдержать.

Тогда я долго стоял у дороги, звучали во мне его твердые слова, а сердце саднила боль: так хотелось быть рядом с ним, сражаться плечом к плечу. Плохо я представлял еще тогда, что такое война, сколько горя, жестоких страданий принесет нашим людям. Миллионами жизней, таких вот богатырей, как мой брат Иван, придется расплачиваться нам за свободу. Да, он не вернулся с фронта. Пал смертью храбрых при защите Ленинграда и мой отец Федот Федорович. А уже в августе сорок второго года и нас провожали на фронт – вдвоем с товарищем детства Афоней Кузнецовым».

К 80-летию Великой Победы продолжаем знакомить вас с экспонатами военного времени, хранящимися в фондах Музейного комплекса. В личном деле ветерана Великой Отечественной войны Александра Федотовича Фадеева имеются повестки на типографском бланке коричневого цвета Ирбитского райвоенкомата на имя Коростылевых Г.Н. и Н.В. и справка на имя Коростылева Г.Н., заполненная чернилами фиолетового цвета, заверенная подписью помощника начальника штаба и оттиском круглой печати. Это уникальные документы периода 1941–1947 гг, бережно хранимые сотрудниками музея.

Научный сотрудник "Музей реки Обь" М.А. Полякова

Источники:

1. Материалы из фондов Музейного комплекса.

2. «Поклонимся великим тем годам…» Книга памяти города Нефтеюганска – Екатерибург, «Издательство Баско», 2005 -232 с.

3. Точка доступа: https://rg.ru/2015/04/30/povestka.html

X -

24.06.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Музейное занятие «Мы – частица России»

-

Музейное занятие «Мы – частица России»

С 10 по 18 июня 2025 года в Культурно-выставочном центре «Усть-Балык» проходил цикл культурно-образовательных программ «Мы – частица России», приуроченных к Государственному празднику – День России.

Ребята из кадетской школы Нефтеюганска (МБОУ СОКШ №4), которые посещают летний пришкольный лагерь, стали участниками этих музейных занятий патриотической направленности.

Сначала для юных гостей проводили экскурсию по историческому месту Нефтеюганска, знакомили с экспозициями КВЦ «Усть-Балык» с рассказами об истории становления города и демонстрацией предметов быта советской эпохи. Затем в веселой эстафете, собирая флаг России, ребята соревновались в ловкости, меткости и быстроте реакции.X